A lo largo de su historia, la psiquiatría y la psicología se han usado repetidamente para la represión política y para imponer brutalmente a millones de pacientes indefensos ideas más o menos delirantes.

Vaya por delante: este no es un alegato en favor de la

antipsiquiatría. La psiquiatría, la neurología y la psicología son ciencias extremadamente útiles que han aliviado mucho sufrimiento humano y evitado grandes cantidades de males mayores. Sin embargo, flaco favor nos haríamos si eligiésemos ignorar la parte siniestra de unas disciplinas que, con demasiada frecuencia, se han colocado

en el lado oscuro violentando en el proceso los principios más esenciales del

método científico y del respeto básico por la dignidad humana.

El surgimiento de las modernas ciencias de la mente fue tan complejo y convulso como cualquier exploración de un territorio nuevo y completamente desconocido. Lamentablemente, como ya se puede suponer tratándose de materia relacionada con el ser humano, cada conjetura delirante se cobró sus víctimas y tragedias; y no pocas. Durante mucho tiempo, la psiquiatría y la psicología fueron inseparable del moralismo, la eugenesia social, la religión y la justificación del orden establecido: una especie de

neoclericalismo paracientífico. Aún hoy, algunas de sus tesis

atufan (por fortuna, cada vez menos), tanto más cuanto más se alejan del estricto método científico.

De hecho, seguimos sin entender en profundidad cómo funciona la mente humana, ese

universo interior que hace que seamos lo que somos. La llamada

década de la mente, los años '90, aportó muchas cosas útiles pero nada parecido a una comprensión global. En realidad, su resultado más visible son las nuevas generaciones de psicofármacos, que sin duda ayudan a mucha gente pero no dejan de ser una aproximación esencialmente sintomatológica.

El ansia de libertad, una enfermedad mental.

Quizás el ejemplo más clásico de esta

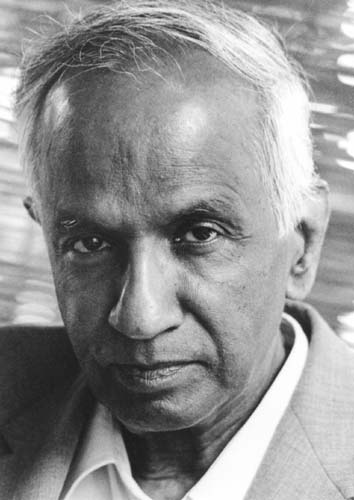

psiquiatría delirante aplicada a millones de víctimas sean dos enfermedades mentales diagnosticadas por el (entonces) prestigioso médico

Samuel A. Cartwright: la drapetomanía y la dysaethesia aethiopica. Tras estos nombres tan rimbombantes y grecolatinos, tan

científicos en su tiempo como las sopas de letras actuales, no se ocultaba más que la justificación clínica de la esclavitud de los negros en el sur de los Estados Unidos. El buen doctor Cartwright, en su

Enfermedades y peculiaridades de la raza negra, definió la drapetomanía del siguiente modo:

"Es desconocida para nuestras autoridades médicas, aunque nuestros hacendados y capataces conocen bien su síntoma diagnóstico, el absentismo del trabajo [...] Para observar esta enfermedad, que hasta hoy en día no ha sido clasificada en la larga lista de males a los que está sometido el hombre, se hace necesario un nuevo término que la describa. En la mayoría de los casos, la causa que induce al negro a evadirse del servicio es tanto una enfermedad de la mente como otras especies de alienación mental, y mucho más curable por regla general. Con las ventajas de un consejo médico adecuado, si se sigue estrictamente, este comportamiento problemático de escaparse que presentan muchos negros puede prevenirse por completo, aunque los esclavos se hallen en las fronteras de un estado libre, a un tiro de piedra de los abolicionistas..."

Las causas de esta enfermedad de los negros, para el doctor Cartwright, no podían estar más claras:

"Si el hombre blanco trata de oponerse a la voluntad de Dios, intentando hacer del negro algo más que un ser sumiso con la rodilla hincada (lo que el Todopoderoso declaró que debía ser) intentando elevarlo al mismo nivel que él; o si abusa del poder que Dios le ha dado sobre el otro hombre siendo cruel o castigándolo presa de la ira, o descuidando su protección frente a los abusos arbitrarios de los demás sirvientes y todos los demás, o negándole las necesidades y comodidades comunes de la vida, el negro se escapará; pero si [el propietario] mantiene [a su esclavo] en la posición que hemos aprendido por las Escrituras que debe ocupar, esto es, en posición de sumisión; y si su dueño o capataz es bondadoso y misericordioso al escucharle, aunque sin condescendencia, y al mismo tiempo le suministra sus necesidades físicas y lo protege de los abusos, el negro queda cautivado y no puede escapar."

Todo un humanista, don Samuel. Uno casi puede imaginarse al esclavo en cuestión tumbado en el tradicional diván y al doctor diciéndole:

"sus expectativas no son realistas, es usted quien debe adaptarse a la sociedad y no la sociedad a usted, este ansia de libertad que usted tiene es patológica, un trastorno mental, y si no cambia, le causará más sufrimiento...". Aunque, aparentemente, este prócer tenía una medida preventiva de lo más eficaz para evitar tanto gasto y molestia:

una tanda estricta de latigazos a tiempo o, en casos extremos, la amputación preventiva de un dedo del pie.

No contento con esta aportación a la humanidad, el doctor Cartwright descubrió otra enfermedad mental de la raza negra: la dysaethesia aethiopica, más conocida por los capataces como

granujismo. Sigamos de nuevo a don Samuel en su definición:

"Hay una insensibilidad parcial de la piel, y una letargia tan grande de las facultades intelectuales que la persona parece medio dormida y cuesta mucho estimularla y mantenerla despierta [...] Debido a los movimientos descuidados de los individuos afectados por este mal, son capaces de causar muchos daños, que parecen intencionales pero se deben a la estupidez de la mente y la insensibilidad de los nervios ocasionados por la enfermedad. Así, rompen, malgastan y destrozan todo lo que manejan; abusan de los caballos y el ganado; rasgan, queman o deterioran su ropa; y, sin ninguna atención a los derechos de propiedad, roban a los demás para reemplazar lo que han dañado. Vagan por las noches y están medio dormidos durante el día, desairan su trabajo [...] como si fuera por pura maldad. Crean problemas con los capataces y los demás sirvientes sin causa ni motivo, y parecen ser insensibles al dolor cuando se les castiga."

La etiología de este mal tampoco se escapaba al agudo intelecto del médico:

"La gente y los médicos norteños han observado los síntomas, pero no la enfermedad de donde surgen. Ignorantemente, atribuyen estos síntomas a la influencia envilecedora de la esclavitud sobre la mente, sin considerar que los que nunca antes habían sido sometidos a esclavitud, o sus padres antes que ellos, son quienes más la padecen; y quienes menos, los del Sur esclavista. Esta enfermedad se origina de manera natural en la libertad de los negros: la libertad de estar ociosos, de regodearse en la porquería, y de permitirse comidas y bebidas inadecuadas."

Por fortuna, nuestro benefactor de la humanidad también tenía un remedio para esta terrible enfermedad:

"La mejor manera de estimular la piel es, primero, lavar bien al paciente con agua tibia y jabón; después, ungirlo por completo con aceite, y azotarlo con una correa ancha de cuero para asegurar su absorción cutánea; finalmente, poner al paciente a realizar algún tipo de trabajo duro a la luz del sol."

Sí, todo esto parece alguna clase de broma de dudoso gusto, pero no lo es. El doctor Cartwright existió, sus diagnósticos y tratamientos también, y no fue el único ni mucho menos. Desafortunadamente, muchas de las primeras aproximaciones al estudio de la mente humana y la antropología social estaban estrechamente vinculadas al denominado

racismo científico del siglo XIX, que se encuentra también en el germen de ideologías racialistas como el nazismo.

Frenología, craneometría, racismo y nazismo.

Durante el siglo XIX y principios del XX, las ciencias humanas y de la mente aún estaban en mantillas, sin separar de la filosofía, la moral y la religión. Entre el retraso que padecían y estos

contaminantes extracientíficos, la antropología, la neurología, la psiquiatría, la psicología y la sociología dieron lugar a muchas rarezas que contribuyeron a unas cuantas pesadillas. Entre estas se encuentra la frenología, creada por el médico alemán Franz Joseph Gall allá por 1796 y denunciada como pseudociencia ya en 1843 por el francés François Magendie.

El sustrato básico de la frenología –que el cerebro es el órgano exclusivo de la mente, y que distintas áreas del cerebro pueden tener funciones diferentes– era en principio correcto. Quizás por eso duró tanto, aunque el resto de sus conclusiones fueran falaces. Entre estas, que las

facultades morales e intelectuales sean puramente innatas, que la forma del cráneo replique la del cerebro y sus áreas funcionales, o que estas formas puedan utilizarse para investigar la propensión a la virtud, el vicio y al crimen; cosas que no son ciertas y algunas son radicalmente falsas.

Tales ideas no eran nuevas: están relacionadas con supercherías antiguas como la

fisiognomía, según la cual sería posible hacer similares predicciones con las facciones de la cara (

la cara es el espejo del alma y todo eso). Combinadas con la craneometría del racialismo eurocéntrico decimonónico, estas tesis contribuyeron enormemente a la argumentación en favor de supuestas

razas superiores e

inferiores, plasmadas notoriamente en el

Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas de Arthur de Gobineau. Toda clase de patriotismos y nacionalismos europeos las dieron por buenas, con diferentes matices, para justificar su propia superioridad respecto al resto de la humanidad: naturalmente, todos ellos hacían coincidir las características

superiores con los rasgos típicos de la etnia dominante en sus propios países. Y entre ellas, de manera notoria, el

movimiento völkisch y demás ámbitos ultras donde surgiría el nazismo alemán, mezclado con teosofía, romanticismo y el tradicional racismo y antisemitismo europeos.

La idea de

limpiar la raza mediante técnicas de eugenesia o simple eliminación física de los

inferiores se deriva a continuación de manera casi natural. Fue el antropólogo francés G. Vacher de Lapouge quien en su libro

El ario y su papel social (1899) dio forma final a esta inquietante deducción. Tuvo un éxito instantáneo, y no sólo entre las clases medias y altas del Sacro Imperio Romano Germánico donde iban tomando fuerza distintas variaciones del

völkisch, sino que rápidamente atravesó la tierra y el mar para alimentar el supremacismo blanco en los Estados Unidos (y a sus notables representantes del Ku Klux Klan), justificar moralmente el colonialismo y las distintas formas de

apartheid, e incluso proponer el exterminio de grandes masas de población.

Fueron estos pseudocientíficos quienes dieron su aspecto final a tales batiburrillos ideológicos, generalmente bajo el nombre de

higiene racial; de manera muy destacada, los médicos Karl Brandt y Alfred Ploetz, los psiquiatras Ernst Rüdin, Werner Heyde y Alfred Hoche, el psicólogo Robert Ritter, la psicóloga y antropóloga Eva Justin, el genetista Fritz Lenz, el ingeniero agropecuario especializado en cría del ganado Walther Darré, el lingüista y zoólogo Hans Günther, y los juristas Karl Binding y Carl Schmitt junto al presidente del Colegio de Médicos del Reich Gerhard Wagner. Bajo su égida, miles de periodistas, médicos, antropólogos, psiquiatras y genetistas se dedicaban a medir incansablemente cráneos, narices, bocas, tonos de la piel y del cabello y otros rasgos humanos para argumentar la necesidad de salvar a la

raza superior frente a las

inferiores, así como contra la

degeneración de los discapacitados psíquicos y personas con taras genéticas. Se publicaban miles de artículos supuestamente científicos y numerosos periódicos y revistas racistas, incluyendo las muy populares

Neues Volk y

Volk und Rasse. Hitler y Himmler estaban en su salsa.

El genocidio nazi comenzó así con la Aktion T-4 en las clínicas psiquiátricas privadas del economista metido a antropólogo Viktor Brack, que acabaría colgando de una cuerda tras los juicios de Nüremberg. Durante los siguientes 22 meses, la Aktion T-4 exterminó a más de setenta mil incurables para

limpiar la

raza aria, entre ellos unos cinco mil niños. Después, llevando al límite estos mismos principios, vino el Holocausto.

Lobotomías a tutiplén.

Sobre similar sustrato frenológico, el neurólogo portugués António Egas Moniz desarrollaba a partir de 1935 una técnica neuroquirúrgica llamada

leucotomía, más conocida como lobotomía. António Egas fue sin duda un hombre genial, que recibió el controvertido premio Nobel de 1949 por esta invención, presentada como poco menos que la panacea para numerosas enfermedades mentales, desde la esquizofrenia hasta la depresión.

El procedimiento consistía ni más ni menos que en destruir los lóbulos frontales del cerebro a través de perforaciones en el cráneo. Los lóbulos frontales, entonces considerados como una especie de amígdalas poco útiles, son los que coordinan nuestra voluntad para alcanzar un fin a través de la motivación y la conducta.

Se convirtió en una

moda médica, y las lobotomías se hicieron casi tan frecuentes como la intervención para la amigdalitis; sobre todo en los países nórdicos, el Reino Unido y los Estados Unidos. Esto último ocurrió a consecuencia de que un neuropsiquiatra estadounidense,

Walter J. Freeman, descubrió una técnica para practicarlas con sencillez y facilidad, en plan ambulatorio. Para las primeras usó, literalmente, un picahielos a través de las órbitas superiores de los ojos (dando lugar a la expresión

lobotomía con picahielos); después elaboró un instrumento un poquito más sofisticado llamado orbitoclasto (ver imagen). Provisto de los mismos, hacía recorridos a tanto el tajo por numerosos hospitales norteamericanos, en su furgoneta, a la que llamaba

el lobotomóvil. Si estás pensando que todo esto es alguna especie de chiste de humor negro, te invito a verificarlo por tu cuenta.

Se practicaron decenas de miles de lobotomías, a veces con razones más o menos justificadas y otras con cualquier excusa como combatir los cambios de humor en adultos, el

síndrome de ama de casa o el mal comportamiento y la masturbación en los niños. La mayor parte de las víctimas fueron mujeres, niñas o muchachas jóvenes, como

Rosemary Kennedy, hermana del asesinado presidente John F. Kennedy. Rosemary sufría un ligero retraso mental, que al llegar a la adolescencia se transformó en un carácter difícil, aunque sensible. Los médicos decidieron practicarle la lobotomía. Desde luego se quedó muy tranquilita, la pobre: con incontinencia urinaria y la mente de una niña pequeña, mirando a la pared indefinidamente. Para siempre.

No todas las lobotomías tenían el mismo resultado, pero muchas sí. Y se usaba para todo, a saco matraco: según el

Diccionario de Psiquiatría de 1970, estaba aún recomendada en

trastornos afectivos, estados obsesivo-compulsivos, estados de ansiedad crónica y otras enfermedades no esquizofrénicas, esquizofrenia paranoide, esquizofrenia no determinada o de tipo mixto, esquizofrenia catatónica, y esquizofrenia simple y hebefrénica. O sea, prácticamente para cualquier cosa. Ya en 1948, el matemático Norbert Wiener, experto en redes neuronales y padre de la cibernética, había comentado con notable mala leche:

"Últimamente ha habido una cierta boga [de la lobotomía prefrontal]. Esto, probablemente, no deje de estar relacionado con el hecho de que facilita el cuidado y la custodia de los pacientes. Permítanme observar, así de pasada, que matarlos facilita aún más su cuidado y custodia."

En 1950, la Unión Soviética fue el primer país en prohibir la lobotomía por "inhumana" y, con un lenguaje singularmente expeditivo, porque "sólo sirve para transformar locos en idiotas". Pronto les siguieron Yugoslavia, Alemania, Japón y varios estados de los Estados Unidos. Durante los años '70 fue desapareciendo progresivamente en el resto de países, y para finales de los '80 ya no se practicaba. Por el camino, quedaron algunas curaciones sorprendentes y cientos de miles de víctimas reducidas a diversos estados vegetales; aproximadamente 40.000 en los Estados Unidos, 17.000 en el Reino Unido y 9.300 en los países nórdicos, donde fue más popular.

La diferencia y la disidencia como enfermedades mentales.

Un curioso humanitarismo, este de los psiquiatras y neurólogos soviéticos, que mantenían en su país la red de hospitales psiquiátricos penitenciarios conocidos a veces en Occidente como

psikhushka (en Rusia este término carece de un sentido represivo específico: es un término vulgar para referirse a cualquier hospital psiquiátrico). En ellos, trataban a quienes sufrían una grave distorsión cognitiva que les impedía apreciar

el paraíso de los trabajadores. Los pobres. Por supuesto, ellos también tenían un diagnóstico: si en Occidente gozamos de la drapetomanía, la histeria femenina o la eugenesia, la psiquiatría soviética dedujo que estos pacientes sufrían un trastorno que denominaron

esquizofrenia de progresión lenta.

Esta nueva

enfermedad, descrita por el médico psiquiatra Andrei Snezhnevsky, se caracterizaba por la presencia de

ideas delirantes e irrealistas de verdad y justicia, rasgos paranoides y comportamiento antisocial. El tratamiento es fácil de imaginar: hipnóticos, narcóticos, electroshocks y, a partir del momento en que estuvieron disponibles, potentes ansiolíticos y antidepresivos. Hasta que acabaras viendo la URSS o el mismísimo infierno de color de rosa. Varios cientos de disidentes padecieron esta clase de

tratamientos. En la actualidad, se sospecha que algunas personas siguen siendo ingresadas contra su voluntad en Rusia por no poder ver las ventajas del sistema presente.

Y es que la idea de que los oponentes a tu sistema político favorito deben andar mal de la azotea, como hemos visto, no es nueva. En España, durante el franquismo, también tuvimos unos cuantos de la escuela del catedrático de psiquiatría de la Universidad de Madrid y jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares Antonio Vallejo-Nágera (que no hay que confundir con su hijo Juan Antonio). Este galeno, en trabajos como

Psiquismo del fanatismo marxista,

Investigaciones psicológicas en marxistas femeninos delincuentes,

Eugenesia de la hispanidad y regeneración de la raza o

Política racial del nuevo estado no sólo trataba de encontrar el gen rojo y la manera de erradicarlo, sino que también justificaba la necesidad de mantener sumisas a las mujeres y proponía un modelo de salud mental basado en un "militarismo social, que quiere decir orden, disciplina, sacrificio personal, puntualidad en el servicio, porque la redoma militar encierra esencias puras de virtudes sociales, fortaleza corporal y espiritual". Para la mejora de la

raza se precisaba "la militarización de la escuela, de la Universidad, del taller, del café, del teatro, de todos los ámbitos sociales". Con este propósito, propuso medidas como el restablecimiento de la Santa Inquisición.

No sólo en regímenes dictatoriales como la URSS o la España de Franco fueron comunes estos afanes de identificar al enemigo ideológico o a las minorías sociales o étnicas con la locura o la debilidad mental. Esto le ocurrió, por ejemplo, a las personas homosexuales. Es muy conocido el caso del padre de la informática moderna y genio de las matemáticas y de la criptografía, Alan Turing, que se suicidó en 1954 después de sufrir castración química y otros brutales tratamientos hormonales para no ir a la cárcel tras una acusación de

indecencia grave. Las terapias aversivas –poco más que una forma de tortura para causar miedo y rechazo– se han usado a gran escala y se siguen usando en menor medida para modificar la conducta y específicamente la conducta sexual, con el resultado que cabe esperar: ninguno. No se puede curar lo que no es una enfermedad.

Varias personas detenidas han fallecido recientemente en Estados Unidos y otros países, bajo custodia policial, como consecuencia de una enfermedad aparentemente mortal y hasta ahora desconocida que algunos médicos han catalogado como

delirio excitado. Sugieren las malas lenguas que se trata en realidad de muertos por abuso del táser y otras armas eléctricas, incorporados masivamente durante los últimos años a la labor policial.

El experimento Rosenhan.

En 1973, el psicólogo

David Rosenhan iniciaba un curioso experimento por cuenta propia. Conchabó a ocho amistades sin ningún historial ni síntoma de enfermedades mentales, y los nueve se ingresaron en diversos hospitales psiquiátricos haciéndose pasar por lo que denominaron

pseudopacientes. Utilizaron seudónimos para registrarse, y los que trabajaban en el campo de la salud mental inventaron profesiones alternativas para no delatarse. Todos ellos declaraban los mismos síntomas: aseguraron haberse ingresado porque oían voces, difíciles de distinguir, pero que incorporaban las palabras "vacío", "hueco" y "ruidos sordos". Si los admitían, no debían mostrar ningún otro síntoma anómalo, y decir que las voces habían desaparecido tras su ingreso.

Todos fueron admitidos, en hospitales repartidos por todos los Estados Unidos, desde pobrísimos manicomios rurales hasta prestigiosos hospitales universitarios e incluso una clínica privada carísima, que les costó un pastón. Todos fueron diagnosticados con esquizofrenia, menos en la clínica privada, donde la elección fue psicosis maniaco-depresiva. Permanecieron entre 7 y 52 días, con una media de 19, y se les daba el alta como pacientes esquizofrénicos "en remisión".

Ni uno solo de los centros los identificó correctamente como simuladores, incluso a pesar de que algunos de ellos estuvieron tomando notas extensivamente sobre el comportamiento de los médicos, el personal y los pacientes reales; una enfermera llegó a catalogarlo como

comportamiento de escritura patológica. Curiosamente, algunos

locos de verdad sí que se dieron cuenta, apostando a que eran investigadores o periodistas.

Todos los pseudopacientes intentaron abandonar voluntariamente el hospital, asegurando de buenas maneras que los síntomas habían desaparecido (por si las moscas, había un abogado esperando al otro lado de un teléfono). A ninguno se le permitió hasta que no admitieron estar enfermos y tomar antipsicóticos (que tiraban por el retrete).

Cuando Rosenhan publicó los resultados, se armó considerable escándalo. Algunos otros centros aseguraron que eso no podía pasarles a ellos. El psicólogo pactó con uno de estos que uno o varios pseudopacientes lo intentarían en su hospital durante los siguientes tres meses, cosa que aceptaron. De los 193 ingresos, 41 se consideraron impostores y 42 sospechosos. Como es de esperar, Rosenhan no había mandado ninguno.

Un trastorno para cada uno, psicofármacos para todos.

El experimento Rosenhan abrió las puertas a las primeras críticas sobre la

medicalización o

patologización del comportamiento y de la sociedad, uno de los debates más intensos en las ciencias de la mente actuales. No son pocos los autores que aseguran que una serie de actitudes consideradas patológicas son en realidad comportamientos normales en el ser humano, aunque molestos o difíciles de admitir por el entorno o la sociedad. Se ha hablado mucho sobre el trastorno con déficit de atención por hiperactividad en niños (ADHD o TDAH), y sobre todo respecto al llamado trastorno negativista desafiante (ODD o TND), así como respecto a la conveniencia y posibilidad de formar personas independientes con la

muleta de los psicofármacos desde la infancia. Algunas aproximaciones al tratamiento de trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia, sobre todo las más institucionalizadas y hospitalarias, no gozan del crédito general y algunos dicen que explotan abusivamente los miedos familiares. Y así con muchas más.

Los psicofármacos no están tampoco libres de sospecha, y de manera particular los antidepresivos, especialmente los tan populares basados en la inhibición de la recaptación de la serotonina.

Un estudio de 2002 afirma que sus beneficios, comparados con el placebo, son nulos. En

informes de la Administración Federal del Medicamento de los Estados Unidos no llegan tan lejos, pero sitúan la diferencia en un discreto 18%.

En muchos países ha habido denuncias porque los antidepresivos han provocado, paradójicamente, el suicidio del paciente (sobre todo en adolescentes), así como intensos fenómenos de dependencia; y en

al menos un caso, el paciente se presentó en su puesto de trabajo con un Kalashnikov y armó una pajarraca de ocho. De ocho muertos y doce heridos antes de volarse la cabeza, se entiende. Las empresas farmacéuticas no deben tenerlas todas consigo, pues han llegado a acuerdos multimillonarios (

caso de la paroxetina, comercializada en España como Seroxat) o incluso han sido condenados por pactar con los abogados de los demandantes a espaldas de sus clientes (

caso del Prozac). Estos debates rara vez llegan a la opinión pública de nuestro país, pero por ahí fuera están cada dia más extendidos.

Inevitablemente, se habla de los intereses de estas poderosas corporaciones farmacéuticas para que

todo el mundo esté enfermo y necesite alguno de sus medicamentos, presentados como panaceas en numerosas publicaciones tanto científicas como populares. El negocio, desde luego, no es pequeño: en 2007, sólo en los Estados Unidos, las ventas de antidepresivos ascendieron a doce mil millones de dólares. En muchas sociedades occidentales, se cuentan entre los medicamentos más recetados, y por tanto con mayor éxito comercial. No cabe duda de que muchos psicofármacos son eficaces y necesarios, pero no está claro si la presente

epidemia de trastornos mentales es tan real como pretende la publicidad.

Sea como fuere, y sin caer en un falso

romanticismo de la locura, no puedo evitar preguntarme qué habría sido de Europa si Juana de Arco no hubiese visto a Santa Catalina y Santa Margarita ordenándole expulsar a los ingleses de Francia. O dónde estarían las libertades civiles y los derechos democráticos si los revolucionarios de París de 1789 hubiesen tomado antidepresivos y ansiolíticos, o si los estadounidenses de 1776 se hubieran sometido a terapia para

ajustarse mejor a la sociedad y no albergar objetivos irreales, o hubiesen aplacado a rusos y chinos con antipsicóticos. O qué habría llegado a escribir Hemingway si los electroshocks no le hubiesen, en sus propias palabras, "arruinado su cabeza y borrado su memoria"; poco antes de meterse la escopeta en la boca. Por ejemplo. Sería, sin duda, un mundo muy diferente. Con toda probabilidad, no mejor.

En todo caso, tengamos memoria y sobre todo racionalidad, mucha humanidad y mucho, mucho método científico. No vaya a ser que las gentes del futuro nos recuerden a como nosotros recordamos ahora a Cartwright, Brandt, Freeman, Snezhnevsky, Vallejo-Nágera Lobón, los que condujeron a la muerte a Alan Turing o Ernest Hemingway y demás pesadillas que deberían quedar atrás. Muy atrás.